首页 > 快讯 筑牢低空经济发展基石,“智能网联”与“安全防控”双轮驱动

筑牢低空经济发展基石,“智能网联”与“安全防控”双轮驱动

低空经济正快速突破为全新的万亿级新兴产业。有数据统计,2025年我国低空经济市场规模将达到1.5万亿元,2030年有望突破2万亿元。但对于尚处起步阶段的低空经济产业来说,如何做好顶层规划,破解发展难题,保证可持续发展亦需格外关注。

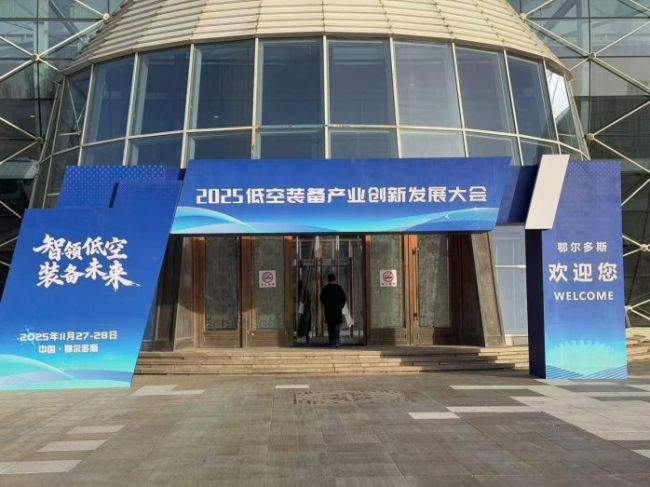

基于以上背景,11月27日,由工业和信息化部装备工业发展中心主办的2025低空装备产业创新发展大会在鄂尔多斯拉开帷幕。在前瞻论坛环节,政府领导、行业专家、企业代表共聚一堂,围绕“低空智能网联体系新趋势”与“低空装备安全技术创新与风险防控”两大核心主题展开讨论。

构建低空经济“数字底座”

与会嘉宾多次提及,随着规模化应用的突破,低空经济正从“点状探索”迈向“面状集群”发展,而智能网联体系则是低空经济有序发展的核心支撑,涵盖通信网络、感知监测、导航定位等多项领域。

通号低空智能科技有限公司总经理杨明表示,低空经济爆发式增长的同时,也带来了空域管理系统的挑战,因此必须构建“空地协控”体系,实现“看得见、管得住、飞得安”。他提出,应以低空空域智能管控系统为核心,融合通信、导航、监视、起降场等基础设施,通过四维空域编码与多尺度三维建模,支撑高密度、高安全飞行。

航天时代低空科技有限公司副总工程师李娟娟则从系统架构角度提出,低空智能网联不仅是技术增强,更是飞行保障的基础。她强调平台应实现空管与安管一体化,通过网格化空域管理与微气象服务,提升全域飞行的安全与效率。

中国联通智能城市研究院产品研发部总监杜忠岩聚焦“通导感协同”,他提出要构建时空智能基座。杜忠岩具体表示,通信、导航与感知的融合是低空运行的基础,尤其在航路信号监测与数字航路网构建方面,需实现米级至厘米级定位精度,并结合AI实现航路动态优化。

北京云智软通信息技术有限公司董事长任剑则从网络建设角度提出“公专结合”路径。他认为在城区应以公网为主,郊区和偏远地区则要依托专网实现广域覆盖与高安全控制,支持多无人机协同与实时数据传输。

中国移动集团科技创新部技术经理李文智强调低空智联网应“保安全、促发展”。他提出,要构建通信、感知、导航“三网一平台”体系,通过5G-A通感一体与多源融合探测,实现合作与非合作无人机的全域管控。

南京大翼航空科技有限公司总监夏季介绍了“一网统飞×全域监测”融合平台。该平台通过软硬件一体化建设,可实现从飞行审批到任务执行的全流程自动化,推动城市级低空服务体系的落地。

中兴通讯股份有限公司战略架构合作总监提出5G-A通感算智是低空经济发展的关键支撑。他认为,需平衡安全、规模与成本效益,通过去小区化通信技术与AI增强感知,构建低成本、高可靠的监视网络。

北京云圣智能科技有限公司战略市场专家芮一奇分享了全自主无人机系统在电网、消防、城市治理等场景的实践。她表示,通过“机—网—云”一体化与AI赋能,可实现无人机的常态化、网格化运营。

筑牢低空经济“安全底线”

若要实现低空经济更广泛的商业化落地,以及产业的健康可持续化发展,安全永远是前提保障。对此,多位嘉宾围绕适航审定、检测认证、技术冗余、跨行业协同等关键环节,提出了低空经济安全防控的核心路径。

南京航空航天大学副校长吴启晖以长江无人驾驶航空试验区为例,提出“一张网、一平台、一引擎”的低空安防体系。他表示,需通过多源融合感知与智能处置,实现对合作与非合作目标的全程监管。他还呼吁,应加强跨部门协同与标准化建设。

中国航空器材集团有限公司集团出资专职董事王晖从审定体系角度出发,表示无人机适航应从“单一航空器”转向“全系统审定”,建立多维度、分类分级的管理框架。他表示,要结合运行场景与风险等级,推动审定标准与国际接轨。

中汽研汽车检验中心天津有限公司高级工程师王辉提出了汽车与低空装备的协同路径,包括测试平台共建、产线共享与标准互认。他指出,新能源汽车在能源、智联、轻量化等方面的技术积累可为低空装备提供借鉴。

广电计量检测集团股份有限公司总监张元晨强调,检测认证是保障低空装备安全与可靠性的关键环节。他提出应构建从设计验证到适航取证的全流程检测体系,推动低空装备的标准化与国际化。

上海御风未来航空科技有限公司创始人、CEO谢陵则聚焦eVTOL的安全性设计。他提出,电动化与智能化是实现高安全、低成本的关键。应通过多冗余动力、电池热隔离与智能飞控,降低人为操作风险,推动eVTOL从低风险场景向载人出行逐步过渡。

合肥德智航创科技有限公司董事长梁旭呼吁建立“智能化、常态化、网络化”的无人机综合检验检测体系。他表示,检测应贯穿设计、制造、运行全生命周期,通过数字孪生与大数据分析,实现故障预测与健康管理。

广州亿航智能技术有限公司高级政府项目总监何俊志结合全球首款获适航证的无人驾驶航空器实践,指出安全是低空出行的基石。他强调需通过全链条冗余设计、集群调度与立法保障,构建可持续的运行生态。(中国经济网记者 郭跃)

责任编辑:赵智华

文章来源:http://www.anfangnews.com/2025/1128/13694.shtml